RACINES CENTRAFRICAINES au CRAC de FONTENOY

*****

En 2008, Gérard Battreau présentait, à LA MJC d’Auxerre, une exposition d’Art contemporain centrafricain, dans laquelle figuraient essentiellement les sculptures de Joël NAMBOZOUINA et les peintures de Dieudonné SANA WAMBETI. Quinze ans ont passé. A l’automne 2025, il présente une nouvelle série d’œuvres, essentiellement des peintures, au musée de Fontenoy.

Bien des objets d’arts africains traditionnels sont encore de nos jours sculptés et utilisés comme autrefois. Et de nombreuses régions d’Afrique demeurent relativement fermées aux influences extérieures.

Pourtant, comme sur tous les continents, ces courants conservateurs finissent par rencontrer d’autres courants novateurs : dans certaines régions d’Afrique, en effet, des apports étrangers sont liés à l’exode rural ou à l’émigration ; au développement des voies ferrées, à l’ouverture de cinémas, à la création de musées, de bibliothèques... Le développement de religions, en particulier la religion musulmane, a supprimé certaines inspirations, créé de nouveaux interdits, etc. D’ores et déjà, certains artistes, intéressés par ces cultures différentes, ont modifié leurs expressions artistiques. Si le tourisme entretient encore la demande d’objets traditionnels, ils ont désormais perdu leur fonction religieuse primale ; et les festivals organisés dans les principales villes africaines témoignent que les arts primitifs ont grandement évolué ; que les techniques et les matériaux utilisés ont changé ; que les images produites sont souvent des synthèses étonnantes entre les traditions de l’Afrique et celles du monde contemporain, européen en particulier.

L’exposition d’Art centrafricain organisée par Gérard Battreau, ancien instituteur qui a longtemps exercé là-bas, et proposée au CRAC de Fontenoy, est l’illustration de ce mélange des influences et des tiraillements vécus par les artistes contemporains de ce pays.

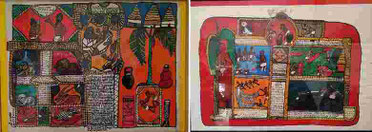

A la mi-vingtième siècle, un Centrafricain, CLEMENT BIAZIN commence un voyage à travers l’Afrique centrale. Périple qui durera une vingtaine d’années. Il revient en République centrafricaine en 1966, l’année d’après le coup d’état de Bokassa ; après avoir vécu les indépendances des pays voisins, et sûr de connaître désormais la façon de vivre à l’intérieur de son pays natal. Il est probablement allé au Congo où la bande dessinée était déjà très populaire ; car au cours des dix années suivant son retour, il peint près de cinq cents tableaux dont beaucoup s’apparentent à de « la BD sur toile ». En tout cas, il propose des BD très personnelles.

Sont présentés à Fontenoy quelques-uns de ses tableaux. En somme, il veut, par un procédé nouveau, transmettre les coutumes centrafricaines aux gens qui verraient ses œuvres. L’un de ses tableaux résume un conte national. Il est difficile de lire les textes qu’il a intégrés aux tableaux. Gérard Battreau en a traduit le contenu :

« A l’époque du bon contact et de l’entente entre les animaux et les hommes d’autrefois, il y avait un brave homme du nom Labongo. Ce dernier avait une très belle fille qui avait déjà l’âge d’avoir un mari. Celui-ci a dit que, avant de donner sa fille à un homme ou un animal, il faut se battre avec lui. S’il est battu, alors il donne sa fille. Tous les hommes et les animaux n’ont pas pu le vaincre. C’est le petit Tondo Lièvre qui a gagné le combat et qui a épousé la fille du brave Libongo. Fin. Expression centra(fricaine) du proverbe : « ce n’est pas la taille qui compte au combat ici-bas ». Histoire Yakoma.

Monsieur Tondo Lièvre, après avoir battu Labongo celui-ci accorda maintenant la main de sa jeune fille à Tondo Lièvre devant tous les hommes du village et les animaux de la forêt qu’il avait battus. A tous les grands hommes forts et les gros animaux, Labongo dit : vous tous ne m’avez pas vaincu pour avoir ma fille en épouse et vous glorifier devant le monde. Hélas, la nature a choisi le plus petit Tondo Lièvre, pour me vaincre : à lui, ma fille.

En ce monde où nous vivons tous, chacun a son droit de justice, grand ou petit.

Battu battu battu battu Labongo terrassé par le vainqueur Tondo Lièvre.

Ngouou Valise tradit(ionnelle). Yakoma.

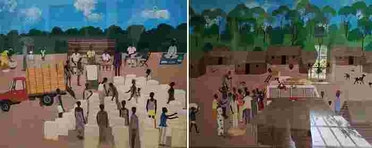

L’artiste suivant, JEROME RAMEDANE, a une autre démarche : il aime décorer les cases. Il peint donc dessus et dans l’environnement, des animaux, des scènes de chasse, la culture du coton, des récits particuliers, bref, il décore les villages. Mais il sent bientôt qu’il a fait le tour de ses possibilités, et part vers la ville de Bangui. Il peint en cours de route pour assurer sa subsistance. Il arrive un jour à une communauté religieuse, où il se trouve bien. Un des membres le voyant peindre sur les cases lui suggère de peindre sur du papier, et propose de lui en acheter. On lui fournit le matériel nécessaire, il peint et en même temps il cultive son jardin.

Le voilà donc vivant de son art et de ressources apportées par les blancs à qui il commence à vendre des œuvres. Les images qui se retrouvent sur les murs, sur des bouts de papier ou de carton sont simplement faits avec du charbon de bois, de l'argile, du kaolin, de la craie, et plus tard, suite à une rencontre extraordinaire, qui deviendra un ami, il commence à se servir du papier bristol, voire de la toile et de la peinture acrylique envoyés directement de France.

Les peintures de Jérôme Ramedane constituent une incomparable collection de témoignages historiques sur l'actuelle République Centrafricaine. Mais il s’est aventuré à représenter quelques épisodes et personnages nationaux et internationaux. Cette audace est mal perçue par certains. Pourtant, Jérôme qui se définit comme « peintre-paysan » n'avait voulu, en aucune manière, plaire à quiconque, hormis à « ses voisins qui aiment le voir peindre ». Sa vie devient difficile, misérable. Il meurt, épuisé par le travail et les privations.

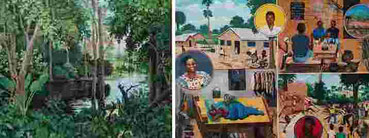

Gérard Battreau raconte qu’à son arrivée en 2000 à Bangui, il a été étonné de voir de multiples tableaux de forêts. MICHEL OUABANGA ne peignait que des forêts et cela faisait déjà quarante ans qu’il peignait ! Mais voilà qu’un jour, sa femme meurt. Les parents pensent que des mauvais esprits l’ont ensorcelée et transformée en vache. Il va voir un médecin traditionnel qui lui dit d’aller trouver le voisin, auteur du maraboutage ! Mais celui-ci, bien sûr, ne peut pas redonner à la femme sa forme première. On rase la case du voisin. Et cela se passe en 2000 ! En somme, de peur d’être métamorphosé en quelque chose d’inattendu, l’artiste se repose en peignant des forêts !

Les coopérants, des gens qui connaissent l’esthétique européenne, reçoivent ces peintres qui font du porte à porte, et leur suggèrent des thèmes que ceux-ci travaillent à leur manière. Et ces peintres, en peignant des choses qui ne leur ont pas été commandées par des colons, mais qui représentent ce qu’ils ressentent, représentent l’évolution du pays : « Je peins ce qui me plaît, si vous voulez l’acheter, c’est bien ; si vous ne voulez pas, tant pis » ! Ainsi, tel peintre se met-il à créer à partir de ses rêves, de ses ressentis, déployant un symbolisme qui lui est propre.

Le peintre DIEUDONNÉ WAMBETI, représenté par plusieurs œuvres, dont une sculpture, crée des humains/arbres qui attirent les animaux. Il incarne les artistes contemporains africains et leurs regards sur l'Homme et l'environnement. Né à Bégouaa, il peint depuis l'âge de quatorze ans. Sensible à la nature luxuriante de son pays, il veut éveiller ses concitoyens à la protection de l'environnement. « Gérard Battreau est venu me chercher jusqu’à mon domicile », dit-il. « Il a été touché par l’un de mes tableaux et m’a amené à participer à ma toute première exposition à Bangui. Avec Michel Ouabanga, c’est l’autre personne-clé dans le lancement de ma carrière » Venu de Bangui il fait découvrir dans la République centrafricaine, ses peintures aux accents naïfs et surréalistes. Son œuvre a acquis une reconnaissance internationale. Il a notamment exposé au Liban et au Canada.

Plusieurs artistes présentés confirment que tous sont concernés par la protection de l’environnement et le quotidien villageois : JEAN-NOËL GANZO, BERNARD KOSSI, PLACIDE VALANGUE, etc.

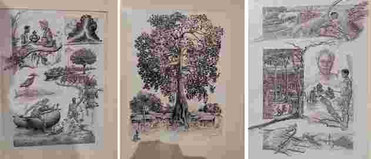

JOSUÉ DAIKOU est présent à l’exposition avec une série de dessins d’une finesse, d’une délicatesse remarquables. En matière de BD, il est alors le dessinateur principal du très populaire journal Balao (Bonjour) où il dessine des séries. Après plusieurs années d’études, (il est le seul artiste à avoir étudié dans une école), il revient à Bangui. Mais sa femme meurt. La famille est persuadée qu’il l’a maraboutée. On le dépouille de tout ce qu’il possède. Il se retrouve à la rue, sans aucune ressource. C’est Ouabanga qui va le remettre sur pied. Mais il va décider de vivre seul. Il défriche un petit terrain et construit sa maison tout seul. Cependant, il se tient au courant de l’actualité et dessine sa mésaventure. L’ensemble des dessins présentés raconte comment l’enfant qu’il a envoyé pour détruire les mauvais esprits représentés par un hippopotame, et à qui il a confié un coutelas sacré, sort vainqueur de la lutte et rapporte le sang de la bête. Toute la famille fait la fête. Josué Daikou meurt en juin 2005, électrocuté par un câble de haute tension tombé sur le toit de sa maison.

A Bangui, se dresse comme un véritable sanctuaire de la culture et de l’artisanat local, un village artisanal, une vitrine de la culture du pays, un lieu commercial et de création artistique qui attire touristes et nationaux. Sur place on trouve des statuettes en bois, masques rituels, poteries, arts décoratifs, et même des tableaux attestant de l’intérêt des artistes pour la protection de la nature ; pour les forêts déjà évoquées ; et même des tableaux montrant les animaux de la savane, voire élaborés avec des ailes de papillons. Chaque œuvre incarne la diversité et la profondeur des traditions centrafricaines. Ce lieu est le véritable témoin de la richesse créative du pays. Il met en lumière des artisans talentueux, qui, malgré l’absence de financements adéquats, parviennent à exprimer leur savoir-faire ancestral et il est souvent difficile de faire la part de l’art et de l’artisanat.

Jusqu’aux années 2010, l’abstraction était inexistante en République centrafricaine. Mais certains artistes ont découvert et se sont laissé influencer par l’Art abstrait. Gérard Battreau en donne à voir quelques exemples. Mais il faut savoir que les généralisations sur la popularité de l'art abstrait dans l'art centrafricain peuvent être difficiles car les préférences et les styles artistiques sont divers et varient selon les régions, les cultures et les artistes. Toutefois, certains facteurs historiques et contextuels ont pu influencer la perception de l'art abstrait dans ces contextes. L'influence du colonialisme européen a joué un rôle important dans la formation des perspectives artistiques en Centrafrique. Et les formes d'art traditionnelles, souvent caractérisées par des représentations figuratives et symboliques, ont parfois été marginalisées au profit des styles artistiques occidentaux. Des œuvres de LÉONCE N’ZABBA dit Lynx, de KOUTERA, BONGA montrent le chemin parcouru entre les multiples forêts, les villages surpeuplés, etc. et leurs expressions abstraites où parfois se glisse un soupçon de figuratif.

Une belle exposition, surprenante, dépaysante, originale. A visiter absolument.

Jeanine RIVAIS

Cette exposition est visible jusqu’au 9 novembre, de 14h à 18 h 30. Le samedi et le dimanche, à 15 h 30, Gérard Bouttreau propose une visite guidée. Le Crac est à découvrir au château du Tremblay, à Fontenoy.

Allez vite visiter cette exposition. Et allez aussi vite voir ou revoir avant les fermetures hivernales, le musée Pierre Merlier à Escolives, la Fabuloserie à Dicy, et l’exposition Picasso à Vézelay ! Bonnes visites !

le site artistique de jeanine rivais

le site artistique de jeanine rivais