Les œuvres de JEAN-PIERRE AUGER sont-elles des paysages figuratifs ou des espaces abstraits ?

Il a tant de mal à conclure qu’il les découpe par quelques délimitations plus claires en demi-teintes, imbriquées, intercalées, travaillées en légers reliefs, reliant, séparant plutôt les parties brunes. Le tout donnant l'impression paradoxale d'une combinaison rigoureusement ordonnancée ; ou, au contraire de quelques plages abstraites et lissées, générant une possibilité d'émotions aléatoirement proposées.

Mais le plus souvent, il réalise un travail paisible sur la lumière, la couleur. Donnant un sentiment de fluidité, de vivant, naturel et moelleux. Créant en même temps une sorte de profondeur, de réalité de la scène née de l'apparition des ombres et des reflets.

Faut-il alors considérer les fonds bruns ou ocre nuancés ; grattés de façon méthodique, parfois graffités de bandes parallèles horizontales ; les sous-couches encollées créant une profondeur qui fait vibrer l’ensemble. Ou faut-il voir plutôt la forme indéfinie collée dessus… Ou encore admirer l'harmonie paradoxale générée par cette cohabitation ?

S'agit-il finalement seulement de couleurs disposées en aplats dans un espace bidimensionnel, jouant des brillants et des mats, des mats surtout ? N'est-ce pas plutôt une façon d'équilibrer ces formes et ces couleurs pures, créer des harmonies en accord avec l'esprit méthodique de l'artiste ?

Toute sa subjectivité dehors, au visiteur de choisir !

Jeanine RIVAIS

********************

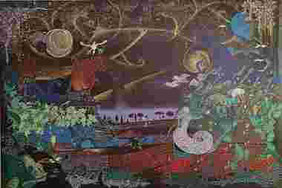

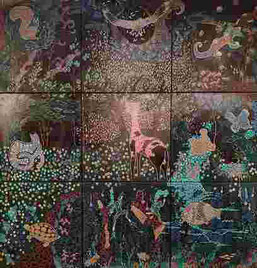

Autodidacte, Xavier Bessière qui semble souvent rendre compte de sa vision des humains s’était cette fois préoccupé de la flore, même si certains d’entre eux s’étaient subrepticement installés dans l’embrasure de leurs portes pour voir quel inconnu s’était glissé dans leur monde ; et si une bête étrange semblait garder l’entrée de la forêt ?... Car il s’agit-là d’une flore à connotation exotique, aux végétations profuses, dont il sait rendre l’aspect métallique ou érodé des minéraux, l’ouaté des tiges ; jouer des contrastes entre la dureté, la raideur des uns, la douceur, la flexibilité des autres. Il passe et repasse les fonds qui, peu à peu, « deviennent » le roc ou la touffe herbacée. Tout au long de cette « gestation », le spectateur « sent » la rotation du poignet léger ou appuyé, qui effleure le support, s’accroche sur les trames de la toile… Ainsi, l’artiste fait-il éclore lentement ses dentelles et ses friselis de tigelles naines ; tresse ses entrelacs de branches dans des clairières où un soleil apparemment pâle pose ses flaques adoucies ; donne vie à des plumetis de minuscules usnées, aux forêts carrelées de canopées roses… rend impénétrables les sous-bois échevelés…

Inutile de chercher le « typique », le « folklorique » dans cette quête de nature « racontée » par Xavier Bessière. Seuls l’intéressent, l’émotion de la découverte d’un petit coin végétal ; le pincement au cœur, l’intimité de la rencontre avec ce lieu secret de vie, l’éblouissement d’une trouée de ciel autour de laquelle s’estompent les nuages, les jeux des ombres sur l’eau dormante…tout ce qui, finalement, suggère son don d’observateur, un esprit alerte, prêt néanmoins, à se plier aux petites contraintes d’une avancée précautionneuse… et au détour du chemin, la rêverie inhérente à la solitude ! Et, même s’il s’agit de plantes, il manifeste là, la patience de l’entomologiste qui sait se pencher gravement sur un infime détail, regarder et …voir !

Jeanine RIVAIS

********************

SALON REVELATION 2025

*****

La sculpture pour exprimer, l’argile pour façonner, le feu pour figer, les pigments pour colorer…

Cette maxime qu’elle a faite sienne résume la définition artistique de Sandra Courlivant : sculpter qui lui est apparemment un mode de vivre ; l’argile qui semble s’imposer pour réaliser les œuvres dont elle rêve, et il apparaît que, dans le plaisir conquis de la manipuler, la déchirer, la recomposer, elle réalise de complexes alchimies ; le feu qui va de soi pour donner consistance à ses rêves devenant réalité ; les pigments dont elle use d’ailleurs avec parcimonie ne choisissant que des ocre et des gris pour donner à ses élégants chevaux ou à ses lourds buffles une vérité confondante. Car Sandra Courlivant appartient à ces créateurs férus de méthodes ancestrales et d’archéologie, qui essaient de créer une « civilisation » personnelle, tout en gardant à leurs œuvres une connotation ancienne ! Cette artiste a choisi, quant à elle, de célébrer les chevaux et les enfants de Mongolie, d’en affirmer les couleurs et les textures, en somme ! Car ces assemblages n'ont rien d'innocent. L'artiste sait donner à ces matériaux banals les chatoiements ou les matités qui font saillir ici un muscle, là un dos courbe, etc.

Et c’est ainsi que se côtoient sur son espace chevaux lancés au galop, guidés par des enfants galopant à cru, bras en croix, le visage radieux. Enfants encore, jouant de la flûte, leurs petits yeux bridés ravis, menant au travail des buffles paradoxalement dotés de minuscules cornes. Et puis des gens à pied, vêtus de lourdes capes, leurs lévriers à leurs côtés... Ces scènes tantôt très gestuelles, ou au contraire parfaitement statiques sont autant de jalons précieux des vagabondages fantasmatiques de l'artiste, auquel il incomberait de faire rêver quiconque la "rencontre" !

Finalement, la démarche de Sandra Courlivant est plus littéraire qu’architecturale ! Mais une littérature infiniment poétique ! Une poésie qui se situe dans une pointe d'humour lorsqu'un enfant s’époumone à souffler dans sa flûte ou prend un air désinvolte, un pied posé sur le dos de son cheval qui, décidément, ne semble pas vouloir avancer !

Ainsi, en quête du beau le plus primal, l’artiste propose-t-elle des œuvres agençant de façon puissante, lignes, sobriété, matière. Témoignant d’une parfaite connaissance des anatomies et en jouant. Tous éléments générant une vision de son monde très subjective. Située à mi-chemin du maniérisme par la finesse du travail, elle conquiert finalement le visiteur par la force et la sincérité de ses propos ; la richesse de sa technique ; la parfaite communion entre ses mains, son esprit et la terre ; son envie exprimée ci-dessus de modeler la glaise à l’image de ses fantasmes. Et, lorsqu'elle quitte la solitude de son atelier pour soumettre ses approches aux regards étrangers, elle propose finalement une expression originale, unique et protéiforme, déroutante, insolite !

Jeanine RIVAIS

********************

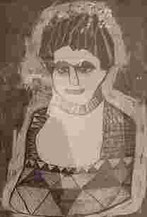

Toutes les œuvres de BRUNO GUIARD ont une géographie commune, un "lieu" sans définition sociale, sans géométrie ni perspective. Là, sur le devant de la scène, se serrent, attendant passivement le passage du temps, répartis en des groupes différents pour multiplier les combinaisons, des noyaux de singuliers individus. Ils ne se regardent pas, parce que tous leurs yeux convergent vers un même point situé droit devant eux, qui est le visiteur peut-être ? Ils "posent", dans l’attitude faussement naturelle des gens qui, face à l’appareil, attendent la sortie "du petit oiseau".

Etranges instantanés de non moins étranges figures stylisées, intemporelles mais avec une connotation passéiste, conçues en des tailles différentes, mais toutes se ressemblant comme issues d’une même appartenance : têtes de pierre en large ovale blanc, sourcils descendant vers les tempes et nez épaté. Quant aux lèvres, elles fendent le visage d’une ligne créant, selon la courbure, des airs expressifs toujours, tantôt pensifs, sévères, évasifs, dubitatifs ou boudeurs, inquiets !... Le front est bombé, le crâne absent puisque les personnages de Bruno Guiard n’ont, pour la plupart, que des demi-anatomies. Les corps de bois noircis, linéarisés à l’extrême, sont réduits à une unique forme très longiligne, leur uniformité conférant à la pierre blanche du visage un rôle de mémoire, de témoignage. Ni cou, ni épaules ni bras. Pourtant… au fil des années, quelques-uns ont "poussé" ; ils pendent, serrés le long du corps/robe comme pour accentuer l’humilité du personnage.

Et tout ce petit monde est sculpté avec la plus grande sobriété, sans souci de réalisme mais incontestablement humanoïde ; mêlant avec art la pierre et le bois. Et soudain, alors que, jusque-là, le visiteur qui ne s’était préoccupé que des détails générés par ces lignes douces et cette texture surannée, s’aperçoit qu’il a quitté son monde ; qu’il est entré dans un univers où le créateur est parvenu à traduire tant de nuances de caractères et d’humeurs, allant, comme il est dit plus haut, de petites joies (rarement) à des expressions (presque toujours) de questionnements ? Comprenant très vite que cet étonnement n’appelle en fait aucune réponse car Bruno Guiard, artiste autodidacte, ne saurait se préoccuper du moindre "effet" spectaculaire ou factice : il sculpte, rabote, peaufine, tout simplement ! Projette sur chaque individu tout ce qui dort au fond de lui-¬même de souvenirs réels ou imaginaires. Témoignant, en somme, avec un infini talent, qu'il est bien devenu au cours des années, le creuset dans lequel se fondent tradition et nouveauté, réalité et fantasme.

Jeanine RIVAIS

********************

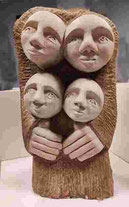

Les œuvres de Jean Guillaume sont de petites sculptures d'un impressionnant primitivisme. Longuement peaufinées dans l'argile puis soumises au feu de bois dont il aime les nuances de matière et de toucher qu’il génère, elles sont apparemment toutes différentes d'aspect, mais reliées dans l’esprit de l’artiste, par un but unique : faire émerger de la gangue des créations humanoïdes, masculines toujours.

Aucun élément de décor. Aucune rupture. Le corps est à peu près informe, attaché sans cou à la tête ; et sans pliure aux membres partant deux par deux d’un même point d’attache. S’il le veut plus sophistiqué, le justaucorps tombe sans un pli autour du personnage, lui-même roide comme à la parade ! Et s’il veut s’amuser un peu, l’individu devient pot à tabac jambu, seul un petit morceau du visage apparaissant entre pot et couvercle !

Quant aux visages, ils vont du quasi-réaliste au plus fantaisiste imaginé par Jean Guillaume : Des yeux sans sourcils grands-ouverts sur le monde car, comme le déclare l'écrivain et artiste Gordon C. Aymar : "les yeux sont le lieu où l'on cherche l'information la plus complète, fiable et pertinente" sur le sujet. Le nez varie de gros pif à petit appendice émergeant à peine de son pot ! Le crâne est chauve, les oreilles inexistantes ou alors décollées. De sorte que le spectateur note que ces « gens » ont ou non des éléments moteurs ; qu’ils sont fantaisistes ou d’une grande sobriété ; qu’ils sont réalistes ou non, mais que, dans tous les cas, ils ont tout de même une drôle de dégaine !!

Ce qui frappe, également, c'est l'unité de couleur. Jean Guillaume utilise des éléments ocre qui semblent concentrer la dominante, différente cependant pour chaque œuvre. Car, même si celle-ci est ocre elle peut aller d'un ocre/grenat aux traits légers, à un ocre carrément foncé, à un ocre orangé, un bleu passé…

Il s’agit donc là d’une œuvre qui se situe à l’écart de toutes les modes, intemporelle malgré sa connotation archaïque. Et ce petit monde stylisé, d’apparence lourde et solide, génère une création bon enfant, vivante, tonique et généreuse, qui, au fil des années en est venue à situer Jean Guillaume marchant gaillardement sur les traces des prédécesseurs dont il admire les œuvres.

Jeanine RIVAIS

********************

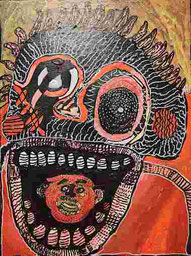

Les créations de Maxime Inki sont-elles autant d'autoportraits témoignant qu'il est perpétuellement à la recherche de lui-même ? D'ailleurs, le portrait semble bien le seul sujet qui préoccupe cet artiste. Subséquemment, une telle récurrence ne témoigne-t-elle pas qu'il s'agit pour lui, de se confronter à ses choix, ses sentiments, ses volontés, ses déterminations, ses interrogations… ? D’autant que ses individus ne sont pas stylisés, ils sont aussi réalistes que le permet le savoir-faire du peintre.

Une évidence est là, en tout cas, c'est que, au gré de sa fantaisie ou d'une nécessité psychologique, ils semblent tous masculins et adultes. Très colorés, réalisés en peinture, ils emplissent le support, le fond non signifiant ne tenant qu'une place minime.

Le plus souvent, les portraits de Maxime Inki sont en photo d’identité, sans bras, juste une tête et l’amorce d’un tronc. Et toujours, les visages sont de face ; les yeux sont grands-ouverts sur le monde, regardant le spectateur en off. Le plus souvent, ils sont sans sourcils qui pourraient exprimer l'émerveillement, la pitié, la peur, la douleur, la nostalgie… en infinies variations et combinaisons". Mais pour Maxime Inki, ces apanages sont inutiles, puisque ses personnages sourient toujours de leur bouche largement ouverte. Les chevelures sont tantôt de simples bâtons raides autour de la tête ; tantôt une ligne courbe continue, cheveux aplatis sans fioritures. Parfois, une barbe drue et noire cache leur menton.

Entre les yeux immenses et la bouche bée, le nez de ces personnages peut être carrément absent, ou varier du petit appendice triangulaire à trois minuscules rayures noires. Le menton, lui, disparaît devant le large sourire ou est une courbe parfaite suivant le bas du visage conçu en arrondi d'une oreille à l'autre.

Et est-ce par volonté de manifester sa désapprobation du monde, son désir de solitude peut-être, qu’une tête d’ours (L’ermite par excellence) est peinte dans la bouche de l’un, et que d’autres tirent la langue (quelle irrévérence !) ?

L'œuvre de Maxime Inki est curieuse du fait qu'elle se situe à l’écart de toutes les modes, intemporelle avec une légère connotation archaïque Par les conjonctions esthétiques évoquées ci-dessus, il confirme qu’il possède une grande maîtrise de l’infime détail, une sobriété remarquable tout en sachant sans hiatus marier les couleurs ; et que, au long de ce travail, quelques constantes jalonnent sa démarche : sérénité, caractère à la fois ludique, sérieux et raisonnable, esthétisme et originalité… Tout cela ne s’appelle-t-il pas créativité, poésie et talent ?

Jeanine RIVAIS

********************

Il y a plus de vie et moins de forme […], l’esquisse est l’ouvrage de la chaleur et du génie ». Didier Diderot

La plupart du temps, l’esquisse est un passage indispensable avant d’aborder l’œuvre finale. Rien de tel chez Olivier Jarousseau qui en reste à cette phase, et réalise au crayon à bille, des œuvres dont le trait d’une grande finesse n’est donc pas modifiable !

Mais il semble bien qu’il possède un sens inné du geste évocateur, et traitant d’un même thème (l’humain ou l’animal), chaque esquisse gagne soudainement une grande force d’expression. Toutes ses esquisses sont spontanées, fluides et donnent l’impression qu’il a surpris le hibou inquiet, le joueur de flûte, l’émir tenant à bout de bras une pièce, etc.

Ce qui est intéressant, c’est qu’il ne cherche pas à produire d’effets. Chaque expression qu’il crée naît de la parfaite communion entre ses mains, son crayon, et son envie de dessiner. Il sait mettre l’accent sur les éléments prépondérants de l’œuvre, minimiser la taille du trait des parties secondaires.

Bien sûr, n’est pas Gustave Doré qui veut, mais le travail d’Olivier Jarousseau est surprenant de spontanéité et de finesse. Et le visiteur attendri, ressent à la fois un brin d’admiration et de scepticisme, un peu d’apitoiement, en mêmetemps devant tant de naïveté.

Jeanine RIVAIS

********************

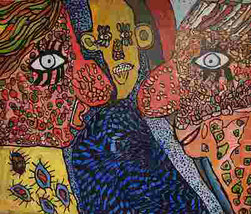

Il semble bien que les portraits de Lucie Leroy soient tous frappés de curiosité sur l'existence, avec leurs yeux grands ouverts. Et que, par ailleurs, leur sexe lui importe peu : Ici, le visage est très maquillé, ce qui suggérerait féminin, mais là, le visage très allongé et les oreilles décollées sont définitivement masculins… il est donc bon d’affirmer que son monde est humanoïde, protéiforme.

Et éminemment coloré.

En effet, ce qui frappe de prime abord dans cette création, c’est une grande explosion de couleurs, les complémentarités et les oppositions des bleus qui s’enchevêtrent ; des rouges sombres disposés pour faire vibrer ces bleus ; des verts denses qui s’interposent. Et l'artiste va déployer toute son imagination pour orner, piqueter cet entour d’infimes pointillés, l’agrémenter de cercles minuscules, le guillocher de petites lignes brisées ou onduleuses, le fleuronner, le parsemer de mots... A ces couleurs et ces ajouts dont les combinaisons font exploser son univers, la peintre concède quelques nuances provoquées par des plages polychromes formées d’arachnéens alignements qui assurent des contrastes, instaurent des équilibres.

Alors, quels voyages fabuleux aux pays de quelles irréalités charment les fantasmagories de Lucie Leroy, pour que leur transposition s’effectue avec une telle intensité, dans son œuvre peinte ? Paradoxalement à tout ce qui vient d’être dit, et en contraste avec tout le soin apporté par l’artiste au décor, il ne s’agit pas forcément de pérégrinations à travers des mondes heureux. Situés au centre de la toile, entourés de draperies, tous ses personnages ont la bouche mi-close, l’une sur un léger sourire, pour son enfant peut-être, assis à son côté ; les autres, plus souvent, sur un rictus aux commissures tombantes ; et si les grands yeux de l’un sont richement cillés de fleurs, les yeux blancs de part et d’autre, seraient, à y bien regarder, ceux de personnages le surveillant, voire empiétant sur son espace ; et l’autre encore, sur ses coussins bigarrés, a franchement des yeux effarés !

Ainsi l'imaginaire de Lucie Leroy fuse-t-il de tous côtés, se cherche, se diversifie et se différencie d’une œuvre à l’autre. C’est par l’infinitude de ces petites fantaisies que tout se mêle et se démêle ; que des fils se nouent et se dénouent. Et que, finalement, très concentrée sur sa création, artiste authentique, elle va son chemin, affirmant son talent avec ses créatures posées là, porteuses d’un potentiel de “vie” tellement puissant ! Par voie de conséquence, chaque peinture suscite une émotion si prégnante que le spectateur n’a plus qu’à créer sa propre histoire à partir de l’évidence qui lui est proposée.

Et c'est alors qu'immanquablement, son questionnement se porte sur l'artiste, qui, de façon obsessionnelle, peint, recommence, continue… Ce visiteur l'imagine, le nez collé sur sa feuille blanche, tout entière emportée par son rythme, attentive à n'en pas dévier… Il imagine sa jubilation à jouer les démiurges, combiner mal-être et plaisir, parvenir à un final où éclatent à travers son travail complexe, sa verve chromatique, son lyrisme pictural et la technique qu’elle a développée pour créer sa peinture la fois si tactile et si visuelle et donner corps à son univers intérieur riche et foisonnant !

Jeanine RIVAIS

********************

« Je me dois, avec un outillage qui m’est propre, de tenir le cap d’une poétique la plus ample possible, teintée d’humour certaines fois, avec une légèreté conquise pour aller à cet essentiel qui ressemble à l’instant », Daniel Dezeuze

Rares sont les artistes passionnés par l'art de la sculpture sur ardoises. Sezny Peron est l’un d’eux. Chaque œuvre qu’il crée est le fruit d'un apprentissage manuel, d'une grande créativité et d’un goût pour des matériaux ayant subi l’épreuve du temps, burinés par les éléments. Pour lequel il conçoit un cadrage la plupart du temps, serré, sans effets picturaux, ni gestuels.

L’ardoise est un matériau cassant et robuste à la fois, d’un grain très fin et homogène. Toute la gamme de ses nuances dans le spectre du clair-obscur, accroche les lumières, mettant en évidence les subtiles concavités et convexités des passages éclaircis par les intempéries au fil des ans sur quelque toit ; ce qui impose à l’artiste des trajectoires imprévisibles allant de la réflexion à la distorsion, se jouant de la clarté et de l’ombre, révélant des tonalités naturelles, spectrales, solaires.

Sezny Peron en joue, lui qui a conquis l’art de ciseler des tiges qu’il agglomère, passant de la structure plate à des sortes de fagots ou de plaques dentelées qu’il dispose de guingois sur des supports noirs ou très foncés.

Ces ajouts mats disposés sur ces fonds légèrement brillants font ressortir le matériau, et font d’une matière banale, généralement considérée comme « pauvre », un objet artistique simple. En fait, la matière ardoise devient peinture et montre subtilement la minéralité de la roche, la multitude des nuances selon leur provenance.

Ce matériau se distingue immédiatement par rapport aux matériaux usuels, et génère l’originalité de la création de Sezny Peron. Lequel fait montre d’une attention aux détails qui, associée à sa patience et sa passion, donne à ses œuvres un aspect parfaitement maîtrisé et exécuté, notamment dans la fluidité des lignes et l’uniformité du poli ; et décline une thématique qui prône l'extrême retenue, voire le presque rien.

Jeanine RIVAIS

********************

Le vitrail abstrait est une forme d’art magnifique et polyvalente permettant de créer des œuvres exceptionnelles. Le processus de création de vitraux abstraits est similaire à celui des vitraux traditionnels, à quelques différences près.

Pour le profane, comment définir les luminaires d’Isabelle Pontani, autrement qu'en disant qu'ils sont beaux, que la lumière qui en émane est douce et reposante ? Mais comment expliquer sa technique ? Autant la laisser expliquer elle-même son cheminement :

« Isabelle Pontani est une artiste contemporaine française spécialisée dans les créations artistiques uniques, notamment des objets d'art, des créations en verre et des vitraux contemporains. Son travail célèbre le pouvoir transformateur de la lumière lorsqu'elle interagit avec le verre, un matériau dynamique et mystérieux.

Les créations de Pontani invitent le spectateur à vivre une expérience profonde de la lumière, en la laissant passer et prendre vie à travers le filtre du verre. Son travail encourage un voyage méditatif, guidant le regard à pénétrer l'interaction de la lumière et du verre et, en retour, offrant un chemin vers l'introspection et la découverte de soi.

Par son approche innovante, Pontani redéfinit la relation entre la lumière, la matière et l’observateur, créant des espaces qui inspirent la contemplation et l’émerveillement.

Interroger le ciel et la terre, capter les changements imperceptibles, les revirements soudains, d’un moment... Se laisser surprendre par les allées et venues de la lumière, et s’étonner de son voyage infini dans le temps et l’espace jusqu’à nous. Pour ces jeux d’un instant, élaborer au fond de l’atelier des récepteurs de verre transformés par le feu, qui vibreront au grand jour, et se feront messagers de nos propres mondes intérieurs.

Dans un premier temps, on se rend compte que cette artiste passionnée ne crée pas pour de l’utilitaire mais exploite à merveille les transparences de cette matière noble en y incluant des pigments qui donnent des couleurs du meilleur effet, toutes en dégradés et harmonieusement réparties dans la structure.

Ancienne architecte, Isabelle Pontani se consacre depuis 2002 exclusivement à sa passion pour le verre, qu’elle magnifie grâce à des oxydes métalliques eux aussi non dépourvus de transparences. On sent réellement une spiritualité de l’instant dans chacune de ses œuvres travaillée à 800°C afin de fusionner et d’émailler l’ensemble de ses matières premières. Preuve de la qualité de l’artiste, formée au Centre international du vitrail de Chartres, elle vient de recevoir une importante commande de vitraux contemporains pour un site prestigieux ».

Il reste que la preuve est faite que, sans rien connaître à la technique, le visiteur peut profiter sans remords des jeux de couleurs, de lumières, des transparences de certaines œuvres, de l’opacité des autres, des jeux de formes des œuvres d’Isabelle Pontani. Et qu’il serait malhonnête de signer ce texte !

********************

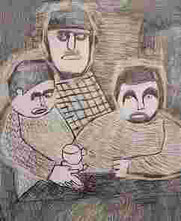

Depuis des années, Nadine Quignon fréquente les ateliers de l’ESAT en Anjou. Et les illumine de ses multiples créations de personnages dessinés, installés pleine page, dans toute la sérénité de leur tranquille assurance.

Ayant pris plaisir à dessiner, elle s’est lancée dans une série de portraits tout droit issus de son imaginaire. Et il est saisissant de voir comment elle réinvente le monde, en somme. Se succèdent sur le papier, dans un style absolument personnel, le petit Chinois avec ses yeux fendus et ses oreilles décollées ; la femme à l’épaisse toison brune et son enfant blotti contre elle ; le père de famille et ses deux fils ; etc. Elle a décidé de s’exprimer pour le moment au fusain. Ainsi, brosse-t-elle à traits noirs très nets, des êtres très équilibrés, placés face au spectateur ; emplit de noir estompé les espaces entre les silhouettes ainsi campées ; travaille les valeurs, crée des dégradés, atténue des traits, étend, fond et modèle les zones sombres ou éclairées ; obtenant des fonds non signifiants sur lesquels se détachent ses personnages.

Grâce au sens inné qu’elle possède des complémentarités de nuances, elle fait joliment vibrer l’ensemble, et se lance dans les vêtements qui sont généralement ornés au moyen de figures géométriques appliquées en noirs plus ou moins profonds. Et il est aisé, en les contemplant de comprendre pourquoi les personnages de Nadine Quignon sont intemporels, de nul temps, de nul lieu !

Simples, très linéaires, ces personnages sont apparemment tous assis face au visiteur. La silhouette ainsi déterminée, l’artiste élabore les visages : Sur cette infrastructure dont la densité va les mettre en valeur, elle pose la bouche en arcature très prononcée, le nez puissant tant chez les femmes que chez les hommes. S'imposent alors les yeux, de gros yeux ronds pleins d'expressivité qui, tantôt esquissent un sourire ; tantôt promènent sur leur environnement leur regard vague, tantôt fixent sur un point connu d’eux seuls un regard sans complaisance.

L’investissement de l’artiste est si fort, en effet, qu’il est facile d’imaginer la profonde communion entre elle-même et l’individu dont elle définit l’unicité. Parfois, elle va même si loin dans l’élaboration que de tels yeux, s'ils peuvent certes, être ludiques et bon-enfant, véhiculent tous une si lourde charge de sincérité qu'ils appartiennent forcément à des gens ordinaires marqués par des stigmates de vies d'une poignante intensité.

Certes, ces créations sont encore des expressions exploratoires. Mais, quel que soit le thème abordé, (être vivant, église, etc.), Nadine Quignon a d’ores et déjà, une façon bien à elle d’exprimer l'essentiel. Ainsi, dans le portrait de famille, il est évident que le père est en colère, qu’un des garçons baisse la tête et que l’autre est perplexe ! De même, lui suffit-il de rentrer la tête du petit Chinois dans ses épaules pour générer une impression de mal-être, peut-être de peur !

Très concentrée sur sa création, véritable artiste, Nadine Quignon affirme de plus en plus au fil du temps, son originalité. La force et la sincérité de ses dessins, la profonde implication psychologique qui se dégage de chacune de ses œuvres, la créativité instinctive perceptible dans chacune d'elles sont autant de gages qui font de son œuvre une création profonde, authentique.

Jeanine RIVAIS

le site artistique de jeanine rivais

le site artistique de jeanine rivais